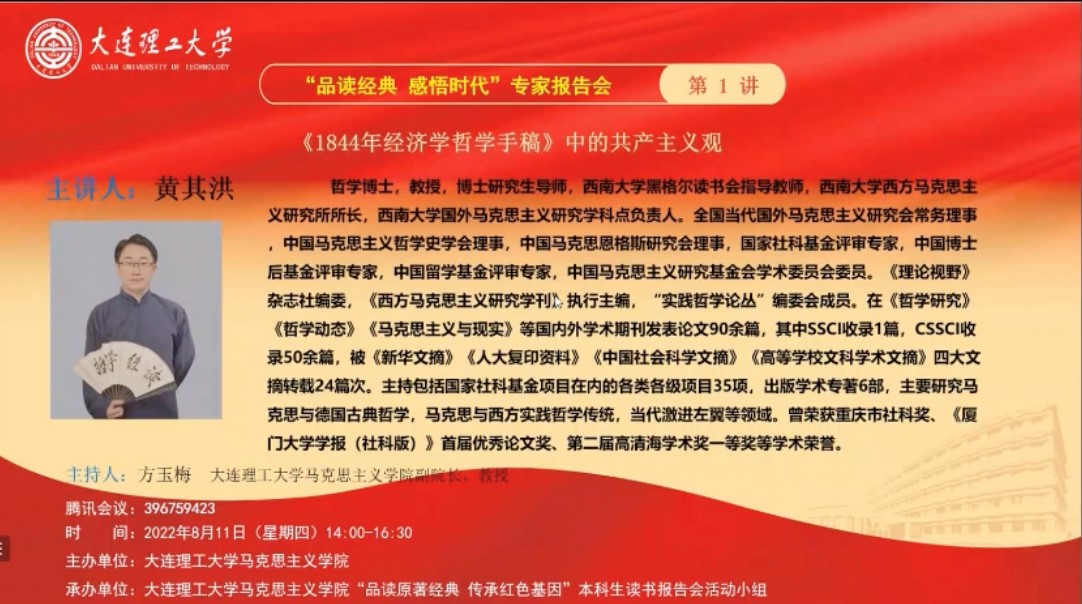

据悉,8月11日下午2点,西南大学西方马克思主义研究所所长黄其洪教授应邀为大连理工大学马克思主义学院师生作题为“《1844年经济学哲学手稿》中的共产主义观”的专题讲座。本次讲座由大连理工大学马克思主义学院副院长方玉梅教授主持,来自大连理工大学和全国各地几十所高校的三百余名师生以腾讯会议的方式参与了此次讲座。

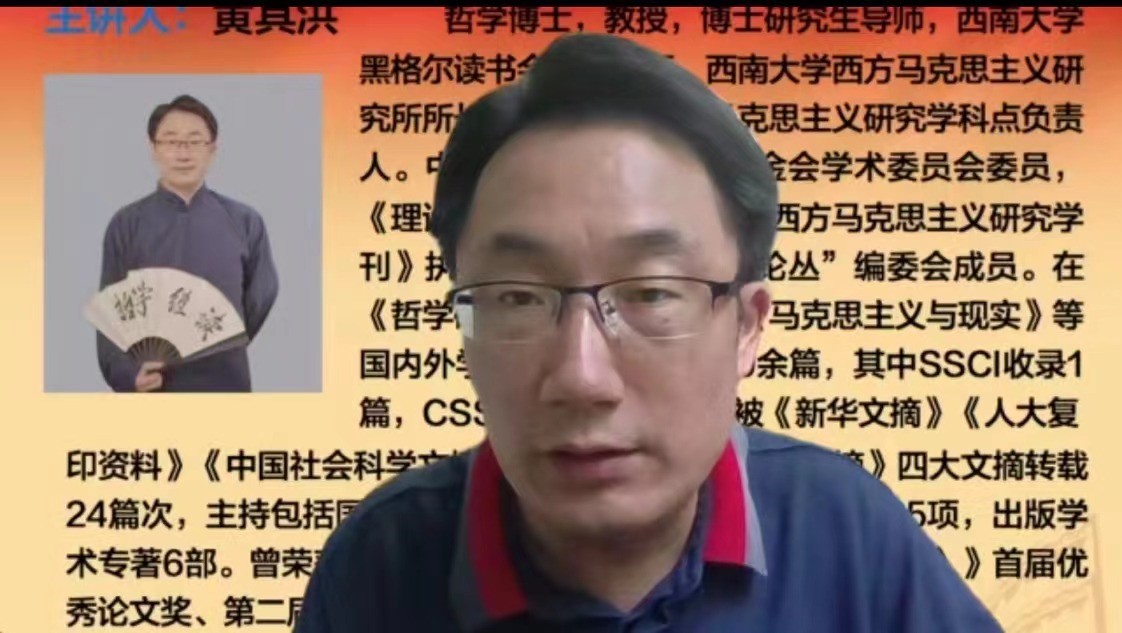

讲座伊始,大连理工大学马克思主义学院副院长方玉梅教授向听众们介绍了开展此次活动的原委,也简单介绍了大连理工大学马克思主义学院在学生培养方面的一些特色,最后还介绍了黄其洪教授的学术头衔和学术成果,并对黄其洪教授参与第一期的“品读经典、感悟时代”专家报告会表示感谢。黄其洪教授对方玉梅教授和大连理工大学马克思主义学院的邀请表示感谢。随后,黄其洪教授开始了此次学术讲座。

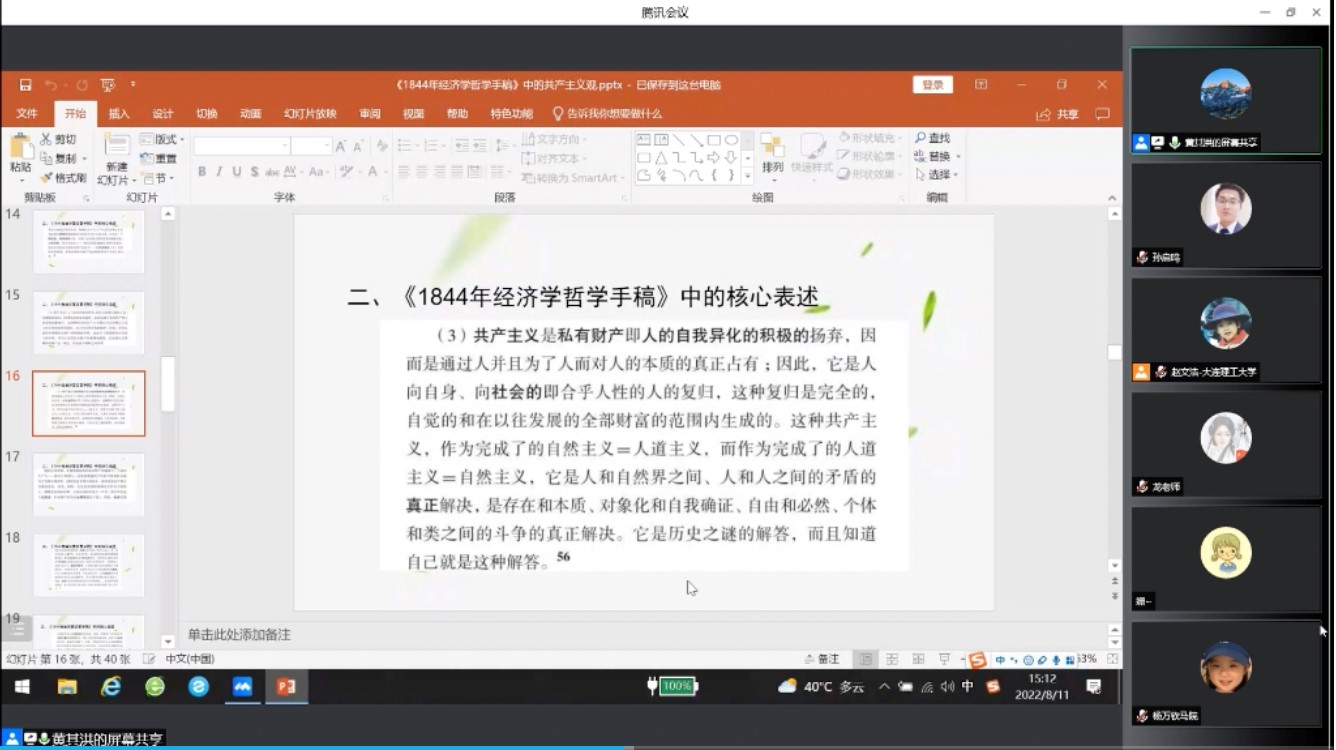

黄其洪教授首先带领大家句读《< 黑格尔法哲学批判>导言》《1844年经济学哲学手稿》(以下简称《手稿》)《德意志意识形态》《共产党宣言》和《哥达纲领批判》五个文本之中关于共产主义的相关表述。随后,黄其洪教授通过对以上五个文本的细致梳理,总结出了《手稿》中的共产主义观的四点结论。

第一,《手稿》时期马克思实现了哲学话语与经济学话语的初步融合。在这一时期,马克思的共产主义观既不同于此前的时期,因为此前的时期基本上完全停留于哲学话语中,是一种“哲学共产主义”,也不同于1846年之后的时期,因为《手稿》时期还没有发生实践观革命,还没有提出唯物史观,对经济学的研究还不够深入,虽然有了经济学的话语和视角,但是,在讨论共产主义的时候,还没有完全挣脱费尔巴哈和黑格尔的哲学话语,一种类哲学的话语规定了这一时期马克思的共产主义观的基本方向。

第二,在《手稿》时期,马克思虽然也有对什么是理想的共产主义的论述,但是,从总体上来看,他对当时欧洲存在的各种共产主义学说是持批判态度的,反而他比较欣赏“社会主义”的概念。在这一时期,他并没有理清“社会主义”和“共产主义”这两个概念之间的逻辑关系,而是从自己的哲学话语和经验观察出发,对这两个概念进行相对比较随意地使用。1846年之后,这种情况发生了变化,此后,马克思更愿意使用“共产主义”来指代自己的理想目标和现实的超越资本主义的运动,并且,逐渐去理清“共产主义”与“社会主义”二者之间的关系,这一进程在《哥达纲领批判》中达到顶峰。

第三,尽管在《手稿》时期,马克思的共产主义观还存在着思维方式、话语方式的缺陷,但是,它所强调的“两重有机体”、“对象性与对象化的统一”、“对异化的扬弃与异化的形成的内在统一”、“完成了的人道主义与完成了的自然主义的统一”等观念却在后来的进一步思考中坚持了下来,成为后来科学的共产主义思想和实践的指导原则,在这个方面并不存在着阿尔都塞等人所说的“认识论断裂”,青年马克思与成熟时期的马克思之间确实存在差别,但是,并没有断裂,而是具有内在的一致性的。

第四,在今天重温马克思在《手稿》中的共产主义观,有利于我们深刻地理解中国特色社会主义生态文明建设的内在必然性、以人为中心的发展思想和共享理念的合理性、人类命运共同体思想的合理性以及在新时代坚持意识形态斗争的合理性等中国特色社会主义建设过程中亟需回答的重要问题。

在现场提问环节,黄其洪教授就师生们所提出的问题逐一做出了解答。在黄其洪教授回答完这些问题之后,大连理工大学的薛晋锡副教授进行了简短的总结发言。薛老师认为,黄其洪教授以《手稿》中的共产主义观为核心,向我们解析了一系列关键的思想问题和学理节点。黄其洪教授的学术关照不仅体现了深刻的学理性,还包含了对现实的分析,对我们研究当代中国的马克思主义和21世纪的马克思主义有极大的学术意义。最后,黄教授也再次对线上的听众的参与表示感谢,讲座在掌声中结束。

(西南大学西方马克思主义研究所供稿)