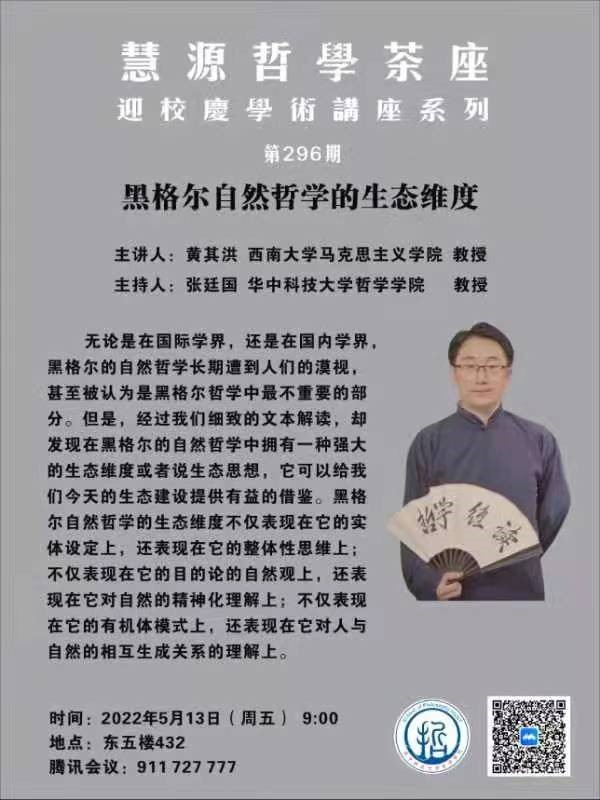

据悉,2022年5月13日上午9:00,西南大学西方马克思主义研究所所长黄其洪教授应邀到华中科技大学哲学学院“慧源哲学茶座”第296期做题为“黑格尔自然哲学的生态维度”的学术讲座。讲座由华中科技大学哲学学院张廷国教授主持,线上线下同步进行,来自华中科技大学和国内其他高校的师生共90余人参与了此次讲座。

讲座伊始,张廷国教授介绍了黄其洪教授的研究方向、学术成果和学术头衔,也回顾了黄其洪教授当年在华中科技大学哲学系工作的情况。在张教授的简短介绍之后,黄其洪教授对华中科技大学哲学学院的邀请表示感谢,也回顾了在华中科技大学工作期间在学术上的各种收获,然后开始了此次学术讲座。

首先,黄教授通过对黑格尔《自然哲学》§.246的细致解读指出黑格尔那里自然哲学与现代物理学之间的共性在于两者皆非从外在的自然,而是从自然自身的内在推理出发,同时皆试图认识自然中普遍的东西。但对于物理学来说,这些普遍的东西表现为条款分割的自在机械规定,而对自然哲学来说则表现为自为有机体的概念规定、精神规定。故真正的自然哲学应包含三个基本原则:概念的内在性、概念的必然性以及概念的系统性。而自然哲学与自然经验的关系在于,前者的发展以后者为经验直观的验证性前提和基础,但其本质则在于哲学自我分化和变迁的概念的逻辑必然性。基于此,黑格尔对康德和休谟提出了批评。黑格尔考察了对自然哲学的三种规定:1、让自然言说自己的客观性,2、思想赋予自然以理论的普遍性,3、通过直观与思维有中介的统一,克服前两者的对立,从而达到概念,让自然变成我们作为人所特有的东西。黄教授认为这种把握存在于自然中的理念的思想为现代哲学中一些哲学家所继承,但是他们又或多或少回到了康德和休谟的立场,但现代思想对当代危机解决的无效驱使人们有所改造地回到了黑格尔。

黄教授强调,在黑格尔眼中,自然的特点在于:1、自然中充满了生命和精神。2、自然是绝对精神外化的一个环节,最终要回到绝对精神。3、自然是相互协调的有机体。4、在整体性思维中理解自然的具体。5、自然中的具体与个别具有内在的目的。6、不同于近代人对自然的征服、统治态度,人和自然是相互对象性和对象化的关系。基于此点,黄教授通过对法兰克福学派学者罗萨(Hartmut Rosa)的“共鸣学”进行本体改造,唤起“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这种唐诗中的人与自然关系的生态维度,并指出我们应该超越以往的视觉中心主义,以倾听的谦逊态度对待自然,以共鸣替代征服,由此化解生态问题。

在黄教授的讲座的主体部分结束之后,张廷国教授总结认为,黄教授所论题目虽旧,却阐发新见。黑格尔对自然的理解虽然是建立在纯粹思辨之上,但是是有生命的自然,是自为、概念的有机体,而此种自然的本质即是绝对精神外化的根据,并由此成为绝对精神自身演化的一个环节,同时又是黑格尔后来所推出的精神哲学的一个重要中介。无论是精神哲学还是自然哲学,都是黑格尔应用逻辑的根本内容。其次,“必须把自然的东西变成主观的东西”这一思想,是近代唯心主义哲学的一大贡献,这种思想在马克思的文本中也有具体的体现。《关于费尔巴哈的提纲》第一条即充分阐发此意蕴,但是马克思认为唯心主义没有把人理解为现实的、实践的、感性活动的人,具体劳动的人,这是马克思与黑格尔的主体、主观性的不同之处。而黄老师的报告中则透露出一种解决思路,即以倾听的逻辑代替看的逻辑,这体现了黄教授在德国古典哲学和现代哲学尤其是海德格尔哲学方面的双重学术背景积淀。

在提问环节,针对有同学关于黑格尔自然哲学的生态维度与中国哲学的“天人合一”有何异同的提问,黄教授回应到,黑格尔和中国哲学都强调人和自然的统一关系、审美关系,自然具有内在目的。不同之处在于,黑格尔那里的统一建立在超越实体的意义上,强调环节性和概念性,人与自然二者之间逻辑必然地统一起来,而不是情感的和审美的统一,因此可以以知识论的客观方式展现在科学之中;而中国的天人合一则属于无神论传统,是没有超越实体的,强调非逻辑化的、概念化的审美与情感,也缺乏知识维度。两者虽有差异,但是可相互改造,相互补充。就本体层面上我们应有实体观念,但是概念和逻辑之外也应有情感、直观、审美维度。

在回答线上听众的提问的时候,黄教授强调,马克思的自然观表现于“1844手稿”,“1857-1858”手稿以及《资本论》,但是其间有所变化。“1844手稿”中尚受黑格尔、费尔巴哈的影响,具有很强的思辨性,而后期则更多在朴素意义上讲“自然”。马克思早期“自然”观最典型体现于“完成的自然主义就是完成的人道主义,完成的人道主义就是完成的自然主义”语)。自然是人化自然,一定是工业实践改造出的自然;同时又强调自然内在的尺度,人有审美的尺度,人在改造中只有与自然内在尺度统一时人的改造才能完成。因此自然是人的无机的身体,是人的身体的延申物。他一方面主张人对自然的改造,但同时又提醒不能够忽视人的自然自身的规定,主观能动性和客观规律性要统一。人必须要形成有机体,以此与自然相处,从而形成“手稿”中的“双重有机体”。福斯特和A.施密特未看到马克思手稿中自然观的张力,即一方面强调主体性的、控制论的维度,但另一方面他由于受到黑格尔和费尔巴哈的影响,认为应该保持人和自然的有机体的模式。在“1844手稿”中,马克思的自然观尚未定型,兼具超现代性与现代性的两个维度。不过在马克思受黑格尔影响的方面,仍然保持了与黑格尔的不同。马克思根本上还是一个无神论者,在其“博士论文”中即反复宣称抽象的、个别的自我意识是一切神中最高的神。

在完成了对线上和线下听众的问题的回答之后,张廷国教授对黄教授的精彩讲座与悉心解答表达了感谢。黄教授也再次对线上和线下的听众的参与表示感谢。讲座在掌声中结束。

(西南大学西方马克思主义研究所 供稿)